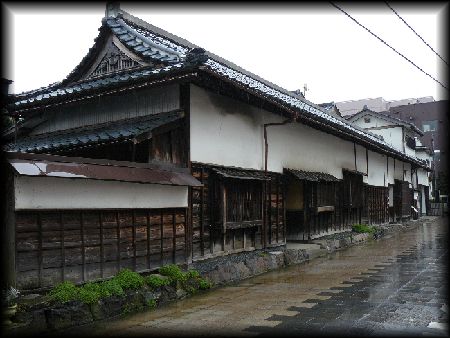

鯖江藩家老植田家長屋門概要: 植田家は鯖江藩(藩庁:鯖江陣屋) の家老を代々勤めた家柄で、石高や格式によって厳しく家屋の仕様が決められていた中で、最も格式が高いと言われる長屋門形式を取り入れています。享保5年(1720)、間部詮言により鯖江藩が立藩した当初は武治家(1千石)、植田家(6百石)、鈴木家(5百5十石)、小堀家(5百石)の4家が家老職であった事から、鯖江藩での植田家の格式がいかに高かったのかが窺えます。この長屋門は享保16年(1731)に建てられたもので入母屋、桟瓦葺(元茅葺)、桁行13間半、梁間2間、外壁は下部が押縁下見板張、上部が白漆喰で仕上げられ、形の異なる出格子(武者窓)が4ヶ所付けられています。当初は桁行10間、梁間2間の長屋と、桁行2間、梁間2間の厠の2つ建物でその間に木戸を設けた形式でしたが、後年の改造により現在見られる長屋門となっています。鯖江藩家老植田家表門は規模が大きく格式の高い武家長屋門で数少ない旧鯖江藩時代の遺構の1つとして貴重な事から昭和49年(1974)に鯖江市指定文化財に指定されています。 の家老を代々勤めた家柄で、石高や格式によって厳しく家屋の仕様が決められていた中で、最も格式が高いと言われる長屋門形式を取り入れています。享保5年(1720)、間部詮言により鯖江藩が立藩した当初は武治家(1千石)、植田家(6百石)、鈴木家(5百5十石)、小堀家(5百石)の4家が家老職であった事から、鯖江藩での植田家の格式がいかに高かったのかが窺えます。この長屋門は享保16年(1731)に建てられたもので入母屋、桟瓦葺(元茅葺)、桁行13間半、梁間2間、外壁は下部が押縁下見板張、上部が白漆喰で仕上げられ、形の異なる出格子(武者窓)が4ヶ所付けられています。当初は桁行10間、梁間2間の長屋と、桁行2間、梁間2間の厠の2つ建物でその間に木戸を設けた形式でしたが、後年の改造により現在見られる長屋門となっています。鯖江藩家老植田家表門は規模が大きく格式の高い武家長屋門で数少ない旧鯖江藩時代の遺構の1つとして貴重な事から昭和49年(1974)に鯖江市指定文化財に指定されています。

植田家長屋門:上空画像

長屋門を簡単に説明した動画

鯖江市・歴史・観光・見所の動画の再生リスト

【 参考:文献等 】

・ 現地案内板-鯖江市教育委員会

|

|