|

若狭神宮寺(小浜市)概要: 霊応山神宮寺は福井県小浜市神宮寺町に境内を構えている天台宗の寺院です。 若狭神宮寺の創建は和銅7年(714)、元正天皇の勅命により沙門滑元(泰澄大師の弟子)が開いたのが始まりと伝えられています。一方、「類聚国史」によると遠敷明神(若狭彦神社と若狭姫神社の祭神)の後裔とされる和朝赤麿が仏教を帰依し、養老年間(717〜723年)に仏像を彫刻し金鈴を長尾明神として神願寺と称する道場を設けたのが始まりとされます。又、伝承によると背後の神体山から7日間絶えず紫雲が棚引き鈴音が鳴り響いた為、祈祷を行うと金鈴が降臨した事から、御神体として地主神(長尾明神)と共に祀ったとしています。 若狭神宮寺の創建は和銅7年(714)、元正天皇の勅命により沙門滑元(泰澄大師の弟子)が開いたのが始まりと伝えられています。一方、「類聚国史」によると遠敷明神(若狭彦神社と若狭姫神社の祭神)の後裔とされる和朝赤麿が仏教を帰依し、養老年間(717〜723年)に仏像を彫刻し金鈴を長尾明神として神願寺と称する道場を設けたのが始まりとされます。又、伝承によると背後の神体山から7日間絶えず紫雲が棚引き鈴音が鳴り響いた為、祈祷を行うと金鈴が降臨した事から、御神体として地主神(長尾明神)と共に祀ったとしています。

古くから神仏習合し、白石の鵜の瀬から遠敷明神(若狭彦大神、若狭姫大神)を勧請、鈴応山神願寺と称していました。天皇の勅願寺として朝廷から庇護され延暦17年(798)には桓武天皇の勅願により七堂伽藍と25坊を再建、寛治5年(1083)には白河天皇の勅願で本堂が再建されました。

鎌倉時代に入ると代将軍藤原頼経の祈願寺となり延応元年(1239)には寺領の寄進や堂宇の造営が行われ、宝治2年(1248)には若狭国一宮である若狭彦神社の別当寺となり寺号も神宮寺に改称、本堂には若狭彦神社の本地仏である薬師如来像と若狭姫神社の本地仏である千手観音像が祀られました(「若狭根本神宮寺」となったのは南北朝時代の尊円法親王によるとも)。

若狭彦神社の後に創建された若狭姫神社は若狭国二宮でしたが、中世以降は便の良い若狭姫神社に信仰の中心が移り、現在では若狭彦神社、若狭姫神社の両社が若狭国一宮を称しています。

古い歴史が感じられる若狭神宮寺本堂

若狭神宮寺は歴代領主からも崇敬され若狭守護職である細川氏や武田氏、越前守護職である朝倉氏から庇護され、堂宇の造営や寺領の安堵など庇護された事で寺運が隆盛し、最盛期には境内に七堂伽藍二十五坊が建ち並び大きな影響力を持ちました。

当時の庇護者である武田元明が明智光秀と懇意だった為、天正10年(1582)の明智光秀による本能寺の変で光秀に同調し、秀吉方の丹羽長秀の守る佐和山城(滋賀県彦根市)を陥落させた事で海津(滋賀県高島市)の法雲寺で謀殺され、若狭神宮寺も寺領を取り上げられています。

武田元明は若狭国の守護職でしたが、越前国守護職の朝倉氏に攻められ朝倉氏の本拠である一乗谷(福井県福井市)に軟禁となり、織田信長の越前攻めにより朝倉家が没落し開放されたものの、若狭国守護職の復帰は認めらず若狭神宮寺の桜本坊に留まり復権の機会をうかがっていたと思われ、神宮寺の寺領も豊臣秀吉により没収の憂いにあい以後衰微しました。

江戸時代に入ると再興され、小浜藩(藩庁:小浜城)主京極氏から指定を受け明通寺・羽賀寺・妙楽寺・多田寺・谷田寺・高成寺と共に大般若経転読行事を執行し庇護を受けています。

明治時代初頭に発令された神仏分離令により若狭彦神社と分離し廃仏毀釈運動により境内に設けられていた遠敷明神社は破却され衰微しましたが現在でも本堂には注連縄が張られ、室町初期に制作された若狭彦神社の祭神を模した男神坐像(国指定重要文化財)、若狭姫神社の祭神を模した女神坐像(国指定重要文化財)が安置、神号掛軸3福(「那伽王比古明神 志羅山比女明神」・「和加佐比古大神 和加佐比女大神」・「手向山八幡大神 白石鵜之瀬明神」)が掲げられ、住職は本堂に二拍一礼してから入るなど神仏習合時代の名残が見られます(境内にあった遠敷明神社が神仏分離令後に廃社となり神像が本堂に遷されたと思われます)。

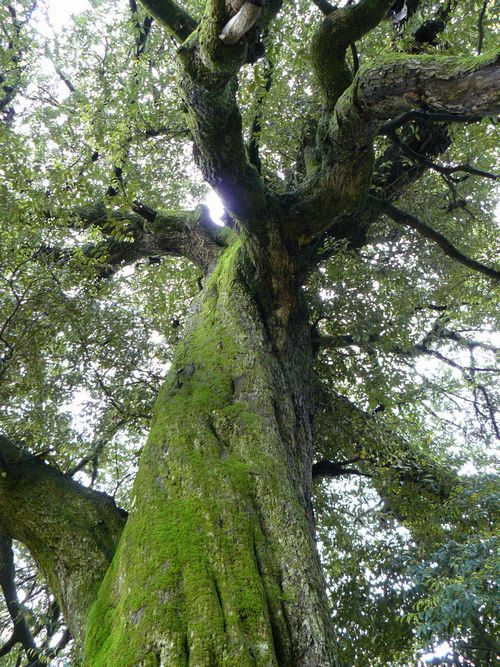

若狭神宮寺長い歴史を見つめてきた椎の木

現在の若狭神宮寺本堂は天文22年(1553)朝倉義景が再建したもので単層入母屋、桧皮葺、桁行5間、梁間6間、室間時代後期に建てられた寺院本堂建築の遺構として貴重な存在で大正13年(1924)に国指定重要文化財に指定されています。

神宮寺仁王門は鎌倉時代後期に建てられたと推定される建物で、切妻、こけら葺、三間一戸、八脚単層門、両側には阿吽の金剛力士像が安置、当時の寺院山門建築の遺構として大変貴重な事から大正13年(1924)に国指定重要文化財に指定されています。

若狭神宮寺の寺宝である木造男神・女神坐像は同じく若狭彦神社の別当寺院だった神願寺の奥の院で祀られていたもので、鎌倉時代末期から室町時代初期に製作、男神坐像の像高49.1cm、女神坐像の像高50.9cm、保存状態が良好で写実的な意匠にも優れている事から昭和16年(1941)に国指定重要文化財に指定されています。

又、神宮寺は、昔、遠敷明神が漁に夢中になり東大寺二月堂建立の修二会に遅れた為香水を送る事になった故事から、現在でも毎年3月2日に行われる、奈良東大寺二月堂へのお水送り神事が続けられています。

茶室は「仰龍洞」と呼ばれ、木造平屋建、入母屋、茅葺、妻入、内部は6畳の茶室と囲炉裏付の8畳間で構成されています。若狭三十三観音霊場第16番札所。山号:霊応山。宗派:天台宗。本尊:薬師如来。

若狭神宮寺の文化財

・ 神宮寺本堂−天文22年−国指定重要文化財

・ 神宮寺仁王門−鎌倉時代末期−国指定重要文化財

・ 木造男神・女神坐像−室町時代初期−国指定重要文化財

・ 椎の木−推定樹齢500年−小浜市指定天然記念物

若狭神宮寺:上空画像

八脚門を簡単に説明した動画

|